- 透视“有效封堵”:低场核磁共振技术如何革新堵漏液效果评价体系

- 点击次数:367 更新时间:2025-10-21

在石油与天然气钻井工程中,地层漏失是危及安全、拖慢进度、抬高成本的严峻挑战。面对地层中错综复杂的裂缝、孔隙与溶洞,堵漏液堵漏 技术应运而生,其核心使命便是在漏失通道中快速形成致密封堵隔层,实现 有效封堵,恢复钻井液循环,保障钻井作业安全。然而,如何科学、精准、定量地 评价堵漏液堵漏效果,一直是行业内的研究重点与难点。近年来,低场核磁共振技术 的引入,为这一领域带来了颠-覆性的突破,实现了从“宏观推测"到“微观洞察"的跨越。

钻井过程中,当钻遇压力薄弱或天然发育漏失通道的地层时,钻井液会大量漏失进入地层,导致井筒液柱压力下降,极易引发井壁坍塌、卡钻甚至井喷等灾难性事故。堵漏液堵漏 正是针对这一问题的专项技术。堵漏液是一种由刚性颗粒、柔性颗粒、纤维及化学固结剂等组成的特殊工作液,其通过“架桥-填充-加固"的协同作用,在漏失通道入口及内部形成低渗透、高强度的封堵层。

一个成功的堵漏作业,必须满足几个关键性能指标:

封堵强度:指封堵层能承受的最大井筒压力与地层压力之差。根据API标准,通常在模拟裂缝中测试,其承压能力需≥7 MPa,以确保在后续钻井或起下钻作业中封堵层不被破坏。

渗透率恢复率:对于储层段,堵漏作业不仅要堵得住,还要尽可能减少对储层的伤害。渗透率恢复率指堵漏后岩心渗透率的保留程度,理想目标应大于90%,以最大限度保障油气产能。

返排解堵性:为避免永-久性储层伤害,理想的堵漏液应具备可解除性。通过酸溶或酶解等方式,能将封堵层大部分溶解,恢复通道流动性。

耐温性:在深井、超深井中,高温环境会影响堵漏剂材料的性能。要求在高温(如150°C)下老化数十甚至上百小时后,其封堵强度与稳定性依然达标。

传统的评价方法虽能提供部分宏观数据,但往往存在破坏性强、信息维度单一、无法可视化等局限。

低场核磁共振技术的原理:

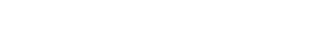

低场核磁共振技术 是一种基于原子核(如氢核)在外加磁场中的弛豫特性来探测物质内部结构信息的新型无损检测技术。其基本原理是:流体(如水、油)中的氢核在磁场中被极化,通过施加特定频率的射频脉冲,使其发生能级跃迁,随后撤去脉冲,氢核会释放能量并恢复到初始平衡状态,这一过程称为“弛豫"。岩石孔隙中的流体,因其与孔隙表面的相互作用强弱不同,会表现出不同的弛豫时间(T2谱)。

短弛豫时间(T2):对应小孔隙或与固体表面紧密结合的束缚流体。

长弛豫时间(T2):对应大孔隙或裂缝中的可动流体。

通过分析T2谱的分布与幅度变化,可以精确、定量地获取岩心或人造裂缝模型中孔隙度、孔径分布、流体饱和度及流体运移等信息。

应用案例:

与传统检测方法相比,低场核磁共振技术具有显著优势:

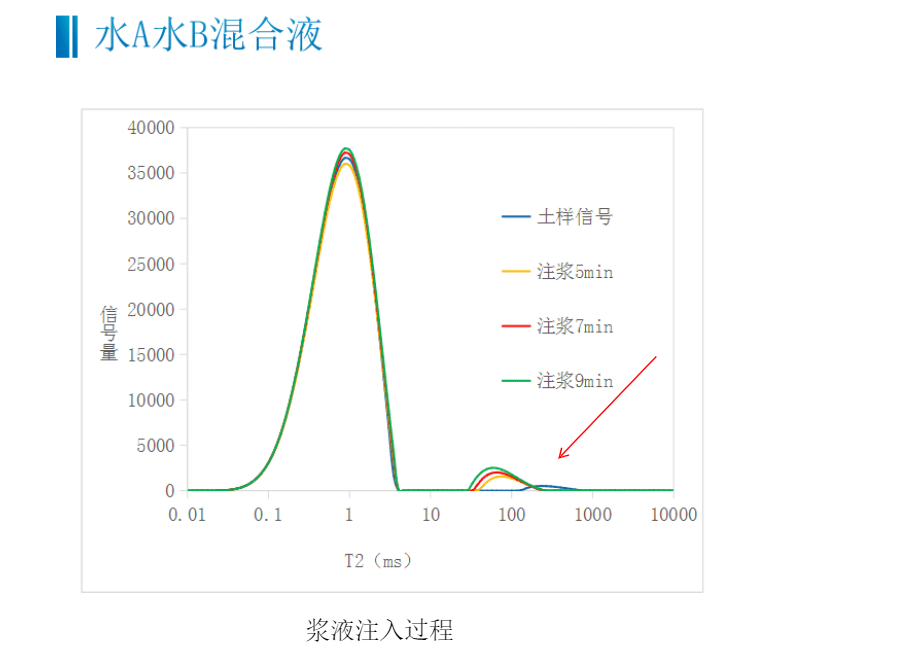

无损检测:无需破坏岩心样品,可对同一块岩心进行堵前、堵中、堵后的全程动态监测,数据可比性强。

可视化与定量化:能够直观地“看到"孔隙中流体分布的变化,精确量化不同尺寸孔隙在堵漏过程中的贡献。

动态过程分析:传统方法只能给出“终点"数据,而核磁共振可以实时追踪堵漏剂的运移、滞留、封堵层形成以及解堵剂作用的完整动态过程。

在追求更高效、更智能钻井技术的今天,堵漏液堵漏 技术的重要性不言而喻。而低场核磁共振技术 作为一种强大的分析工具,凭借其无损、定量和动态监测的独特能力,正在成为堵漏液堵漏效果评价 领域的黄金标准。它将封堵过程从“黑箱"变为“白箱",推动堵漏材料从经验型设计迈向科学化、精准化设计,最终为保障钻井安全、保护油气储层、提高采收率做出了不可替代的贡献。