- 月球水冰“无处遁形”:低场核磁共振精准刻画月壤水冰赋存状态与演化路径

- 点击次数:312 更新时间:2025-10-21

月球表面的月壤是研究月球地质演化与资源潜力的关键载体。近年来,随着月球探测任务的深入,月壤中水冰的存在及其特性成为科学界关注的焦点。然而,真实的月壤样品极其稀少且珍贵,科学家们通常使用模拟月壤进行实验研究。在模拟月球极-端环境下,月壤水冰演化特征及其赋存状态的研究,对于理解月球水资源的分布与利用潜力至关重要。而低场核磁共振技术作为一种高效、无损的分析手段,正逐步成为揭示月壤水冰动态变化过程的核心工具。

一、月壤环境特性与水冰研究的挑战

月球表面昼夜温差极大,范围从-173°C至127°C,这种剧烈的温度循环会导致月壤中水冰反复冻结与解冻,引发相变和体积变化,进而可能产生微裂纹,影响月壤的结构稳定性。此外,月球的低重力环境(约为地球的1/6)也会影响水冰的分布与迁移行为。为了在地球上模拟这些条件,研究人员通过配制模拟月壤,并利用离心机模拟低重力环境,结合低场核磁共振技术,系统研究水冰在月壤中的分布、相变及迁移规律。

二、低场核磁共振技术:原理与应用优势

低场核磁共振技术是基于原子核在磁场中的弛豫行为来分析材料中水分分布和状态的高精度技术。水分子中的氢原子核在外加磁场中会发生能级分裂,通过检测其弛豫时间(T1、T2),可以准确区分自由水、束缚水以及冰等不同相态水分子的含量与分布。

在月壤水冰研究中,低场核磁共振技术具有以下突出优势:

无损检测:无需破坏样品,即可实时监测水冰在温度循环与低重力条件下的动态变化。

高灵敏度:能够精确识别不同赋存状态的水冰,如吸附水、孔隙水与结晶冰。

实时追踪:结合温控系统,可全程记录水冰在冻融过程中的迁移路径与相变过程。

三、LF-NMR在月壤水冰研究中的关键应用

冻融/温度循环影响分析

在月球极-端温度循环下,月壤中的水冰经历反复冻结与融化。低场核磁共振技术通过监测T2弛豫时间的变化,能够清晰揭示水分子在孔隙中的迁移与再分布规律。例如,在冻结过程中,LF-NMR可检测到水分子从液态向固态转变的信号变化,进而评估因体积膨胀导致的微裂纹产生风险。这一过程对于预测月壤在长期温度循环中的结构稳定性具有重要意义。

水冰赋存状态识别

月壤水冰赋存状态包括吸附于颗粒表面的薄膜水、填充于孔隙中的液态水以及结晶形态的冰。LF-NMR通过区分不同弛豫时间的信号峰值,能够定量分析各种水冰形态的比例与分布。例如,短弛豫时间通常对应束缚水,长弛豫时间对应自由水或冰。这种能力使得研究人员能够准确评估月壤中水资源的可利用性。

低重力环境模拟

通过离心机模拟月球低重力条件,结合LF-NMR技术,科学家能够研究水分在月壤中的分布均匀性。实验显示,在低重力环境下,水分更易在月壤孔隙中聚集,而LF-NMR可实时监测这一过程,为未来月球基地的水资源提取与利用提供关键数据支持。

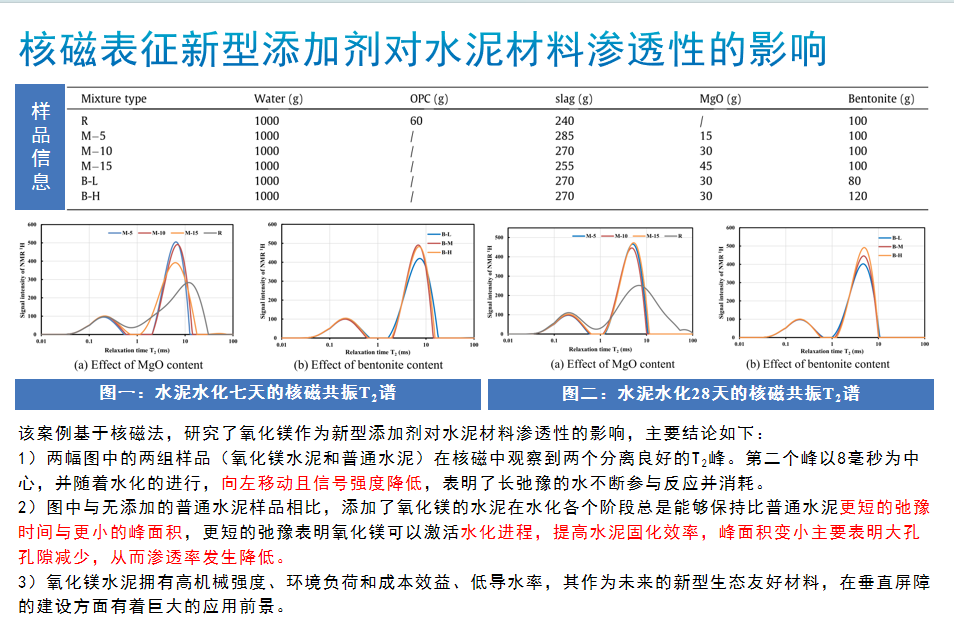

应用案例:

随着月球探测与资源利用需求的日益增长,对月壤水冰演化特征与赋存状态的深入研究将成为月球科学的前沿课题。低场核磁共振技术凭借其无损、高灵敏与实时监测的优势,正逐步成为模拟月壤水冰研究不可-或缺的工具。未来,结合更复杂的环境模拟与多技术联动,LF-NMR有望为月球水资源的开发与利用提供更加深入的理论与实践依据。